刀剣の業物一覧

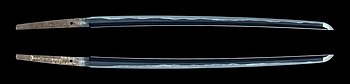

この刀を作刀した長曽祢興里(初代虎徹)は最上大業物に挙げられた刀工で、刀の茎には幕府試役の山野加右衛門永久が試し斬りで重ねた4つの罪人の胴体を切断したことが金象嵌で記されている。

刀剣の業物一覧(とうけんのわざものいちらん)は、江戸幕府公式の試し斬り役兼死刑執行人であった山田浅右衛門5代吉睦が編纂した『懐宝剣尺』などの複数の書物に記載された日本刀の刀工の格付け一覧。山田は多くの刀で試し斬りを行い、刀工ごとに刀の切れ味(切断能力)を分類して格付けした。最高位から最上大業物(さいじょうおおわざもの)、大業物(おおわざもの)、良業物(よきわざもの)、業物(わざもの)の4等級に分類され、大業物・良業物・業物混合の刀工も含めて多くの刀工が記載された[1][2]。

ただし、寛政九年(1797年)に最初に編纂された『懐宝剣尺』と、後の文化二年(1805年)の再版版と、文政十三年(1830年)に出版された大改訂版の『古今鍛冶備考』では、都度、新たな刀工を追加したり格を補正しているため、刀工数に相違がある。『懐宝剣尺』では最上大業物12工、大業物21工、良業物50工、業物80工、大業物・良業物・業物混合65工であったが、再版版と『古今鍛冶備考』を合わせると、最上大業物15工、大業物21工、良業物58工、業物93工、大業物・良業物・業物混合68工の計255工となっている[3][4]。

切れ味による位列であるにもかかわらず、当時から切れ味で著名だった千子村正は掲載されていない[5]。このことについて、冶金学者・刀剣文化史研究者の岩崎航介は、山田浅右衛門が位列を考案した時には既に村正の妖刀伝説が広まっていたため、幕府に遠慮したのではないかとしている[5]。また享保名物帳に掲載されていた「名物三作」と呼ばれる正宗・粟田口吉光・郷義弘も掲載されていない。これについては山田が将軍の権威に挑戦することになること、現実的に大名家の家宝になっていた名刀を試し切りに供することができなかったことによるものと推測されている[2]。

本項のランクは懐宝剣尺初版より。順序は名前から五十音順。再版版、『古今鍛冶備考』、写本によりリストは相違する。

最上大業物12工

1805年の再版版に掲載されたソボロ助広(初代 助広)と1830年の『古今鍛冶備考』に掲載された長船兼光と和泉守兼定(二代 兼定、之定)の3工も合わせると計15工となる[3][4]。

- 長曽祢興里(初代 虎徹)

- 長曽祢興正(二代 虎徹)

- 清関兼元(初代 兼元)

- 孫六兼元(二代 兼元)

- 仙台国包(初代)

- 肥前忠吉(初代 肥前忠吉)

- 陸奥守忠吉(三代 肥前忠吉)

- 三善長道(初代)

- 多々良長幸

- 長船秀光(二代)

- 三原正家(四代)[注釈 1]

- 長船元重

大業物21工

- 高天神兼明

- 加州兼若(初代)

- 加州兼則

- 伊予大掾勝国(初代)

- 堀川国広

- 堀川国安

- 和泉守国貞(初代)

- 肥後守国康(初代)

- 対馬守貞重(初代)

- 与三左衛門祐定[1]

- 藤四郎祐定

- 彦兵衛尉祐定

- 津田越前守助広

- 近江大掾忠広

- 越後守包貞(二代)

- 藤島友重

- 越前守信吉

- 主水正正清

- 長船盛光[6]

- 長船康光[7]

- 一平安代[1][8]

良業物50工

- 長船家助 (二代)

- 若狭守氏房

- 次郎左衛門勝光

- 右京進勝光

- 兼定 (三代)

- 関兼房

- 関兼常

- 上総介兼重

- 越前兼植

- 越前兼則

- 会津兼定

- 越後守国儔

- 山城守国包 (二代)[1]

- 山城大掾国次 (初代)

- 岡山国宗

- 大与五国重[9]

- 石堂是一[1]=武蔵大掾是一 (初代)

- 伊賀守定次

- 南紀重国 (初代)

- 津田近江守助直

- 長船祐光

- 横山祐定

- 長船忠光

- 一竿子忠綱[10]

- 摂津守忠行 (初代)

- 陸奥忠重

- 相州綱広 (初代)

- 対馬守常光

- 丹後守直道

- 長船則光 (初代)

- 助右衛門則光

- 長船法光 (初二代)

- 長船秀助

- 近江守久道 (初代)

- 金房正真[1]

- 坂倉正利 (初二代)

- 大和大掾正則 (初代)

- 奥州政長

- 日置光平[11]

- 左京進宗光

- 日置宗弘[1]

- 大宮盛景

- 康継 (初二代)

- 大和守安定

- 備中守康広

- 高田行長

- 京吉道 (初二代)

- 大阪吉道 (初二代)

- 武蔵守吉門

- 伊勢大掾吉弘

業物80工

- 対馬守橘一法[注釈 2] =?佐々木一法 (二代)

- 手柄山氏重 (初代)[1]=大和大掾藤原氏重[12]

- 加州勝家 (初二代)

- 会津兼友 (初代)

- 兼植 (江戸)[1]

- 武蔵守兼中

- 作州兼景

- 初代包国[1]=筒井越中守藤原包国[13]

- 筒井紀充[1] - 包国の子[14]

- 五郎左衛門清光

- 勝兵衛清光

- 八幡山清平

- 播磨大掾清光

- 二王清実

- 伊賀守金道 (初代)

- 和泉守金道 (初二代)

- 出羽大掾国路

- 摂州国光

- 摂州住池田鬼神丸国重[15][1]

- 相模守国維

- 河内守国助

- 山城守国清 (初二代)

- 会津国貞

- 相模守国綱

- 高井国義

- 菅原国武

- 鈴木貞則

- 和泉守貞重

- 加賀守貞広

- 大和大掾貞行

- 井上真改[16]

- 土肥真了[17]

- 埋忠重義[18]

- 播磨大掾重高 (初代)

- 信国重包[1]

- 信国重貞 - 信国派の一門

- 高田重行

- 丸津田助広[1]=津田草書銘助広

- 摂州助高

- 摂州(源)助信[1]=出羽守助信[19]

- 花房祐国[1]=備前守祐国[20]

- 播磨大掾忠国 (初代)[1]=肥前住播磨大掾藤原忠国 (初代)[21]=肥前忠国 (初代)

- 忠吉 (四代)

- 信濃大掾忠国 (初代)[1]=平安城住忠国 (初代)

- 継平 (初代)

- 下阪継広

- 肥後守輝広

- 下原照重[1]

- 陸奥守歳長 (初代)

- 山城守歳長 (初代)

- 武蔵守友常

- 聾長綱[22]

- 高井信吉 (初代)

- 伯耆守信高 (初二代)

- 十郎左衛門春光

- 金四郎久道

- 山城守秀辰 (初代)

- 広政 (大阪・摂津住)[1] =若狭守広政[23]

- 伯耆守汎隆

- 法城寺正弘

- 越中守正俊

- 肥前正広 (初代)(河内大掾正広、二代目 肥前忠吉)

- 備中大掾正永

- 金房政次

- 高田統行 (初代)

- 下坂宗道(宗次)[1]=?上総大掾宗道

- 常陸守宗重

- 本行 (大坂)[1]=松葉本行[24]=河内守本行

- 千手院盛国

- 東連守久[1]=?石堂守久

- 康永 (大坂・摂津住)[1]=河内守康永

- 仙台安倫 (二代)[1]

- 出羽守行広[1]=肥前行広 (初代)

- 出雲大掾吉武 (初二代)

- 大和守吉道 (初二代)

- 上野介吉正

- 吉国 (土佐)[1]=上野守吉国[25]

- 鬼塚吉国

大業物・良業物・業物混合65工

- 長船在光

- 佐々木一峯 (初代)

- 加州家吉

- 加州家忠

- 関兼国

- 蜂屋兼貞

- 関兼則

- 関兼辰

- 関兼音

- 関兼道

- 相模守兼安

- 上野守兼定

- 下総大掾兼正

- 小松兼巻

- 手掻包定[26]

- 河内守包定

- 波平清佐[27]

- 赤坂千手院国長

- 宇多国房

- 薩摩国平

- 川島国平

- 法城寺国吉

- 松山国輝

- 大和守国行

- 日州国富

- 波平重吉

- 南紀重国 (二代)

- 伊賀鎮政

- 関寿命(じゅみょう)

- 武蔵助鄰[要出典]

- 出羽守助重

- 七兵衛祐定

- 越中守高平

- 越後守忠道

- 陸奥守為康 (初代)

- 下阪為利

- 相州綱家

- 長船経家 (初二代)

- 陸奥守輝政

- 高田輝行

- 関長俊

- 摂津守永重 (初代)

- 長船久光

- 上野守久国

- 千手院広長

- 安芸広隆 (初代)

- 信濃守弘包 (初代)

- 波平寛安

- 同田貫正国

- 三原正近

- 石道正俊

- 豊後守正全

- 相模守政常 (初代)

- 若狭守道辰

- 下総大掾宗吉

- 平盛方

- 相州康春

- 下原康重 (初代)

- 大和守安行

- 藤島行光

- 陀羅尼吉家

- 播摩守吉成

- 三条義国

- 長船賀光

脚注

注釈

- ^ 『懐宝剣尺』では「正家 三原応永」と書かれ、応永の頃の正家は四代正家。『古今鍛冶備考』では明確に四代正家と指定してある。

- ^ Nagayama 1998の業物一覧では橘一法、つるぎの屋サイトの業物表では"対馬守一法"。 Seskor 2012, p. 96, vol. 1に対馬守橘一法の表記(業物かどうかはない)

出典

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa Nagayama, Kōkan (1997). The Connoisseur's Book of Japanese Swords. Kodansha International. p. 37. ISBN 9784770020710. https://books.google.co.jp/books?id=zPyswmGDBFkC&pg=PA37

- ^ a b 日本刀の格付けと歴史. Touken World

- ^ a b 日本刀の業物 刀剣ワールド

- ^ a b 最上大業物 刀剣ワールド

- ^ a b 岩崎航介 著「村正の祟りについて」、雄山閣 編『日本刀講座 第8巻 (歴史及説話・実用及鑑賞)』雄山閣、1934年、91–118頁。doi:10.11501/1265855。

- ^ Seskor, Markus (2012). Lexikon der japanischen Schwertschmiede A-M. 1. Books on Demand. p. 409. ISBN 9783848211395. https://books.google.co.jp/books?id=FH-kQpaGpl0C&pg=PA409 では"Shūri"

- ^ Seskor, Markus (2012). Lexikon der japanischen Schwertschmiede N-Z. 2. Books on Demand. p. 334. ISBN 9783848211418. https://books.google.co.jp/books?id=JXerop95iWYC&pg=PA329 , German and Ja names

- ^ Seskor 2012, p. 329, vol. 2

- ^ Seskor 2012, p. 287, vol. 1

- ^ Seskor 2012, p. 228, vol. 2

- ^ Seskor 2012, p. 383, vol. 2

- ^ Seskor 2012, p. 309, vol. 1

- ^ 佐藤, 均. “著名刀剣標準価格表・「か」~2”. 刀の蔵. 2012年6月閲覧。

- ^ Seskor 2012, p. 97, vol. 1

- ^ Hawley, W. M. (Willis Meeker) (1966) (snippet). [https://books.google.co.jp/books?id=NQ04AQAAIAAJ Japanese swordsmiths: 13,500 names used by about 12,000 swordsmiths from 700 to 1900 A.D.]. W. M. Hawley. p. 115. https://books.google.co.jp/books?id=NQ04AQAAIAAJ

- ^ Seskor 2012, p. 168, vol. 2

- ^ Seskor 2012, p. 163, vol. 2

- ^ Seskor 2012, p. 157, vol. 2

- ^ Seskor 2012, p. 186, vol. 2

- ^ Seskor 2012, p. 196, vol. 2

- ^ Seskor 2012, p. 214, vol. 2

- ^ Seskor 2012, p. 24, vol. 2

- ^ Seskor 2012, p. 72, vol. 1

- ^ Tsurugi no ya (2007年). “業物位列一覧”. Tsuruginoya (homepage). 2012年6月閲覧。

- ^ Seskor 2012, p. 359, vol. 2

- ^ Seskor 2012, vol. 1

- ^ Seskor 2012, p. 241, vol. 1